Unsere Projekte im Überblick

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ausgewählte Projekte der Digitalagentur Thüringen.

Entwicklung einer umfassende Digitalstrategie für den Kultursektor mit dem Ziel, Potenziale und Chancen der Digitalisierung nutzbar zu machen.

Entwicklung einer Strategie, mit dem Ziel, bestehende Angebote zu bündeln und Hilfsmaßnahmen für die Kommunen zu konzipieren.

Evaluation für die Beurteilung und Optimierung der Effektivität und Angemessenheit von geplanten Digitalisierungsmaßnahmen.

Analyse der Anforderungen und Beschreibung von Handlungsoptionen für die Beschaffung eines Mitarbeiter-Serviceportals

Prägnante Zusammenfassungen des Digitalisierungsstands und Ableitung von Handlungsoptionen zu verschiedenen Themen

Konzept zur Steigerung der Nutzung der Schulcloud-Verbund-Software durch Schüler, Schulleiter und Lehrkräfte

Beratung von KMU zur digitalen Transformation insbesondere über gute Beispiele

Durchführung von regelmäßigen Netzwerktreffen zur Förderung von Erfahrungsaustausch und Wissensvermittlung zwischen verschiedenen Akteuren in diesem Bereich

Beratung von Kommunen zur Nutzung des ELER-Programms zur Förderung von Digitalisierungsprojekten

Unterstützung bei der Sicherung bedeutender Finanzmittel durch Prozesssteuerung im Rahmen komplexer Förderantragsverfahren des Krankenhauszukunftsfonds

Hilfestellung bei der Beschaffung von ESKAT, einer Stabsunterstützungssoftwarezur Modernisierung und Effizienzsteigerung in der Katastrophenbewältigung Thüringens

Projektmanagementschulung für Mitarbeiter eines Ministeriums unter Verwendung digitaler Tools

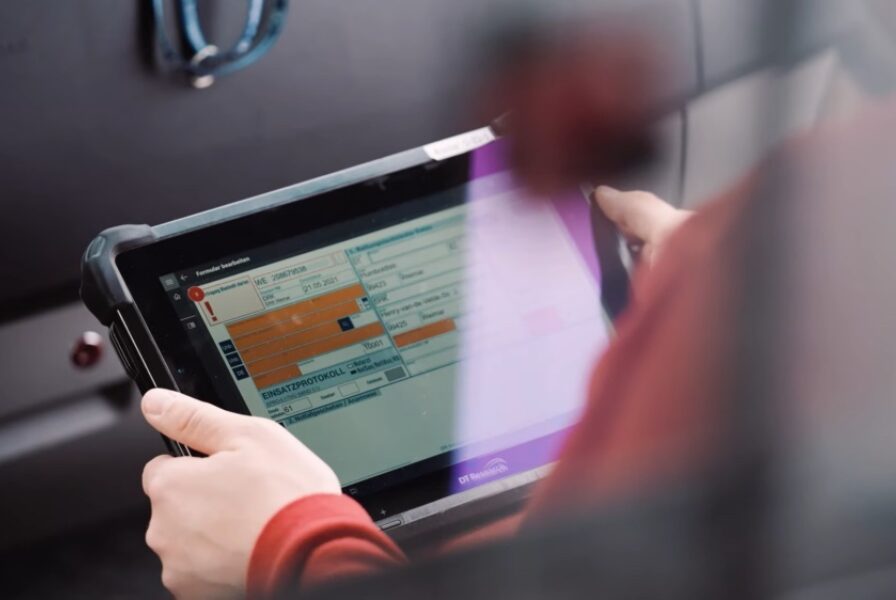

Kommunikation des Landesvorhabens „Digitalisierung der Rettungskette“ zur Information der Thüringer Bevölkerung

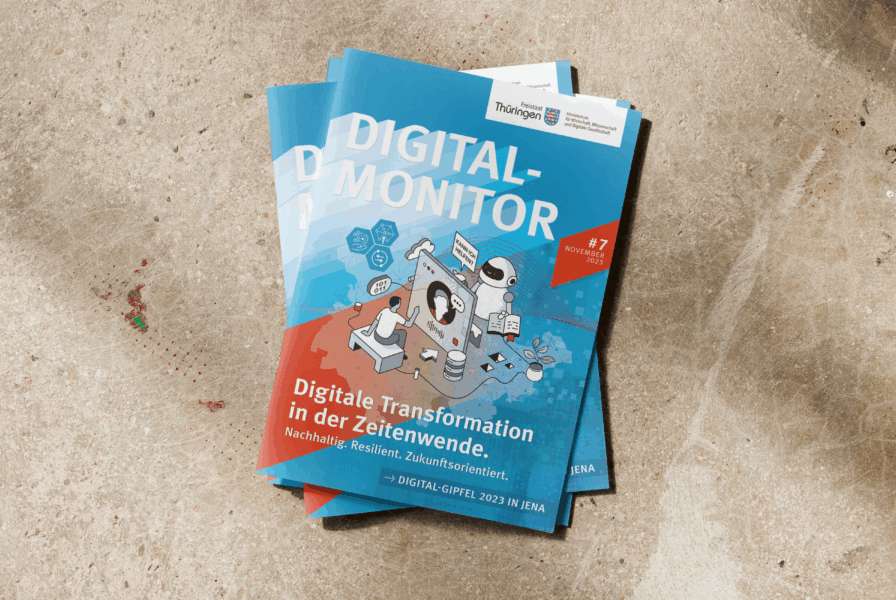

Regelmäßige Publikation zur Darstellung von Digitalisierungsprojekten in Thüringen

Regelmäßige Veranstaltung zur Vernetzung von Vertretern aus Ministerien, Landesbehörden und Landesinitiativen sowie dem Setzen von Impulsen zur digitalen Transformation

Hier können Sie die von der Website Ihnen gegenüber verwendeten Cookies und Dienste verwalten.

| Name | CRAFT_CSRF_TOKEN |

|---|---|

| Provider | Digitalagentur |

| Usage | Cross Site Request Forgery Prevention |

| Days valid | Bis Sitzungsende |

| Name | Youtube |

|---|---|

| Provider | youtube.com |

| Usage | Youtube-Videodienst |

| Days valid | 2 Jahre |

| Name | Google Maps |

|---|---|

| Provider | maps.google.com |

| Usage | Google Maps Kartendienst |

| Days valid | 2 Jahre |

Um Ihnen die bestmögliche Darstellung der Website zu gewährleisten, verwenden wir Cookies und Dienste von Drittanbietern. Mehr darüber erfahren sie auf unserer Datenschutzseite